“我的家在東北松花江上……”跨越地域,跨越時間,在每個不忘國恥的日子里,人們會唱起這首歌。歌聲是火炬,是號角,曾經(jīng)激勵著無數(shù)人共赴國難。近日,江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)理論宣講員劉淳走進(jìn)馮仲云教育基地,當(dāng)他輕輕哼唱起這首《松花江上》時,那段烽火硝煙的故事再次展現(xiàn)在大家面前。

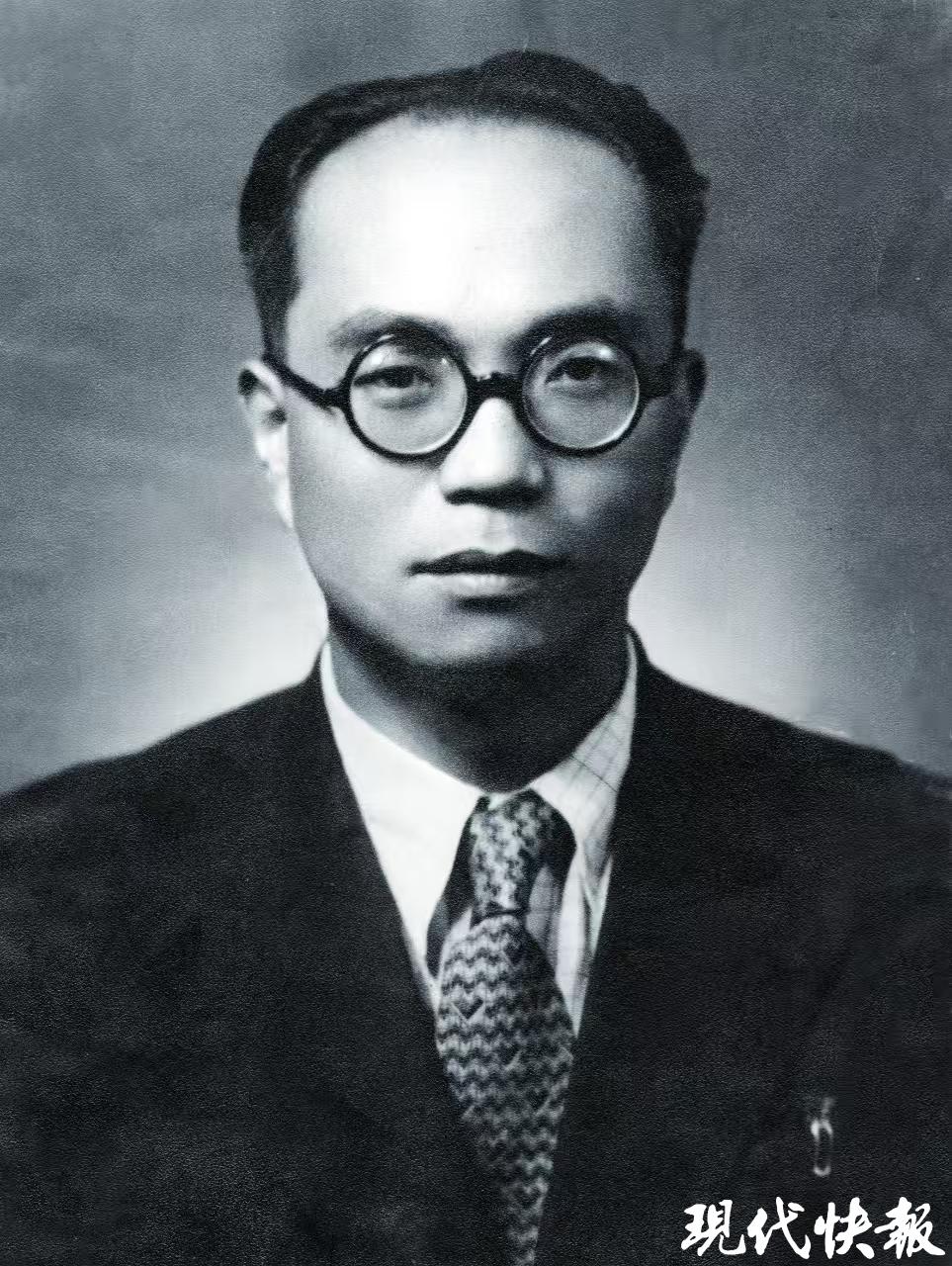

馮仲云

馮仲云

1931年,九一八事變后,中國人民就在白山黑水間奮起抵抗,成為中國人民抗日戰(zhàn)爭的起點(diǎn),同時揭開了世界反法西斯戰(zhàn)爭的序幕。東北人民和東北軍部分愛國官兵紛紛組成救國軍、自衛(wèi)軍等抗日武裝,同侵略者展開了殊死搏斗,馮仲云就是其中一員。

馮仲云雕像

馮仲云雕像

1908年,馮仲云出生在江蘇武進(jìn)縣,也就是劉淳腳下的這片土地。1926年他考入了清華大學(xué)數(shù)學(xué)系,當(dāng)年全國只錄取了他一個人。但他選擇投筆從戎,領(lǐng)導(dǎo)抗日武裝斗爭。當(dāng)年馮仲云行走在夜幕下的哈爾濱時,究竟經(jīng)歷了什么呢?

松花江

松花江

在劉淳看來,馮仲云從江南水鄉(xiāng)來到寒冷的東北,投身革命,是勇敢無畏的抉擇。九一八事變爆發(fā)后,中共滿洲省委機(jī)關(guān)被迫轉(zhuǎn)移到哈爾濱,馮仲云的家成了省委的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)、工作站。1932年10月,馮仲云被派往松花江下游的湯原組織和領(lǐng)導(dǎo)抗日武裝斗爭,動員群眾有錢出錢,有力出力,捐款買槍配給游擊隊員,后來這支隊伍由小到大,由弱到強(qiáng),發(fā)展成令敵人聞風(fēng)喪膽的東北抗日聯(lián)軍第六軍。

東北抗日如火如荼進(jìn)行中,一批批東北人被迫背井離鄉(xiāng)。1936年遠(yuǎn)在西安的張寒暉耳聞目睹了這一畫面,創(chuàng)作出了悲愴的《松花江上》。這首震撼人心的歌迅速在東北軍及東北難民中傳唱開來,唱遍大江南北,長城內(nèi)外。劉淳說:“在當(dāng)年的冰天雪地時,我想馮仲云應(yīng)該也會和戰(zhàn)士們一起唱起《松花江上》。”

劉淳在場館內(nèi)講述

劉淳在場館內(nèi)講述

“雯,我是在東北苦斗了14年,我曾經(jīng)身經(jīng)百戰(zhàn)血染成袍,我曾經(jīng)彈盡糧絕,挨過長期的饑餓,用草根、樹皮、馬皮等充饑……”這封家書是馮仲云寫給妻子的,寥寥數(shù)字,足以見得抗戰(zhàn)期間東北的戰(zhàn)士們過著極其艱苦的生活。

2025年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年。回望過去,是為了更好地面向未來。如今,松花江換了新裝,黑土地埋著忠骨,再唱一曲《松花江上》,聽,這勝利歌聲多么響亮,薪火里屹立著中華脊梁!

現(xiàn)代快報/現(xiàn)代+記者 李夢雅 徐夢云/文 符源崧/編導(dǎo) 李廣冬 張仁松 鄒嘉丞/攝像 趙堃雅/后期

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態(tài)奔赴新征程

以新姿態(tài)奔赴新征程